2025.06.10 [ お客様のお声 ]

人形のかぶと

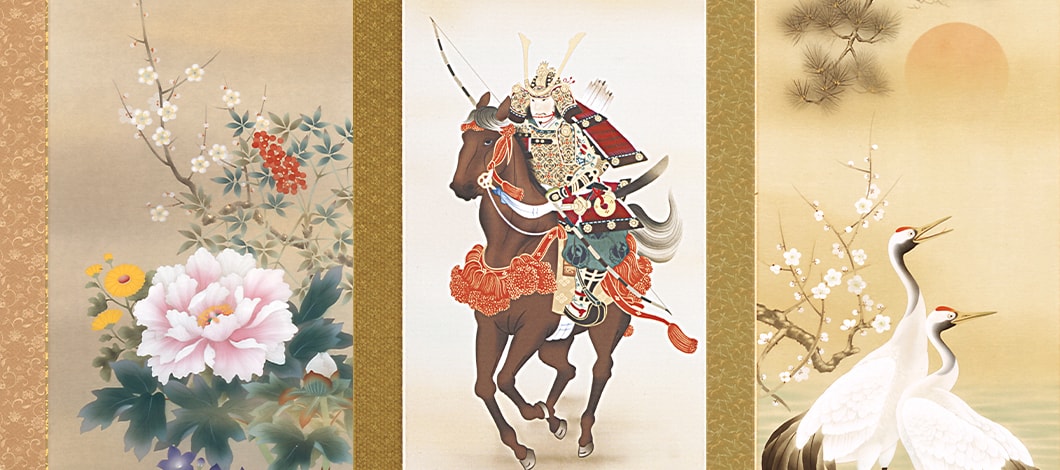

伝統工芸師が手がける逸品を

多数取り揃えてお待ちしてます

五月人形

鯉のぼり

男児の成長を願う

“健やかに翔く未来”

健康祈願、厄除け、立身出世など

様々な願いが込められた五月人形。

ご家族の想いや願いに適う

お人形選びをお手伝いします。

天神様

学問の神を贈る

“ぼくの天神様”

孫を思う祖父母の心を伝え

その子の「神様」として贈られる天神様。

天神様のように賢く健やかに成長するよう

願いながらお選びください。

修理・修復サービスも

承ります

人形のかぶとでは、掛け軸、人形、雪洞(ぼんぼり)、提灯(ちょうちん)などの修理・修復も承っております。

他店でご購入の商品についても、お気軽にご相談ください。まずはお気軽にお電話にてご相談ください。

0120-43-0688

受付 9 : 30~18 : 00

伝統を繋ぐお手伝いを

させていただきます

無病息災、子孫繁栄などを

願い行われる行事

五節句

赤ちゃんのお祝いを

人形のかぶとが

お手伝いいたします

-

帯祝い

妊娠5ヶ月目の戌の日妊娠5ヶ月目の戌の日に…初めて腹帯を巻き、安産を祈ります。

-

お七夜

赤ちゃんが産まれて7日目の夜「お七夜」と呼び、昔からこの日に名前を決めて「命名」のお祝いをします。

-

お宮詣

生後 男児30〜31日目、女児31〜32日目赤ちゃんが産まれて初めて氏神さまにお詣りし氏子の仲間入りをします。

-

お食初

生後100日目赤ちゃんが一生食べ物に困らないように願って行ないます。新しく整えた食器に正式には一汁三菜の膳を用意し、赤ちゃんに食べさせるまねをします。

-

初正月

赤ちゃんが産まれて初めて迎える正月厄払いの縁起物として男の子には天神様・破魔弓、女の子には羽子板を贈ってお祝いします。

-

初節句

赤ちゃんが産まれて初めて迎える節句男の子には端午の節句に五月人形や鯉のぼりを、女の子には桃の節句にひな人形を贈り、我が子の将来の幸せを祈りお祝いします。

-

初誕生

満1歳の誕生日一年間の成長を喜び祝います。ところによっては、一生食べるものに困らないようにと、赤ちゃんに一升餅を背負わせたことから一生餅、誕生餅とも言われています。

-

七五三

三歳、五歳、七歳三歳、五歳、七歳になった子どもの成長を祝って神社に参拝します。